一:屈光不正

人眼为了保持既能看远又可看近,在保持双眼单眼视的基础上,经过长期的锻炼与演化,使得眼的调节与集合功能形成极为紧密的联动关系。

同时,为了适应某些生理或病理的需要,也就是非正常情况下,眼的调节与集合功能还具有一定程度的单独活动范围。也就是有调节并不带动集合或不带动对应程度的集合,有集合并不带动调节或不带动对应程度的调节。

例如,青少年初次配镜建议散瞳,散瞳后受药效影响,调节功能几乎丧失,但集合功能仍然可以单独存在。

屈光不正就是最常见的“非正常情况”,我们举例说明不同屈光不正状态下调节和集合的关系如何。

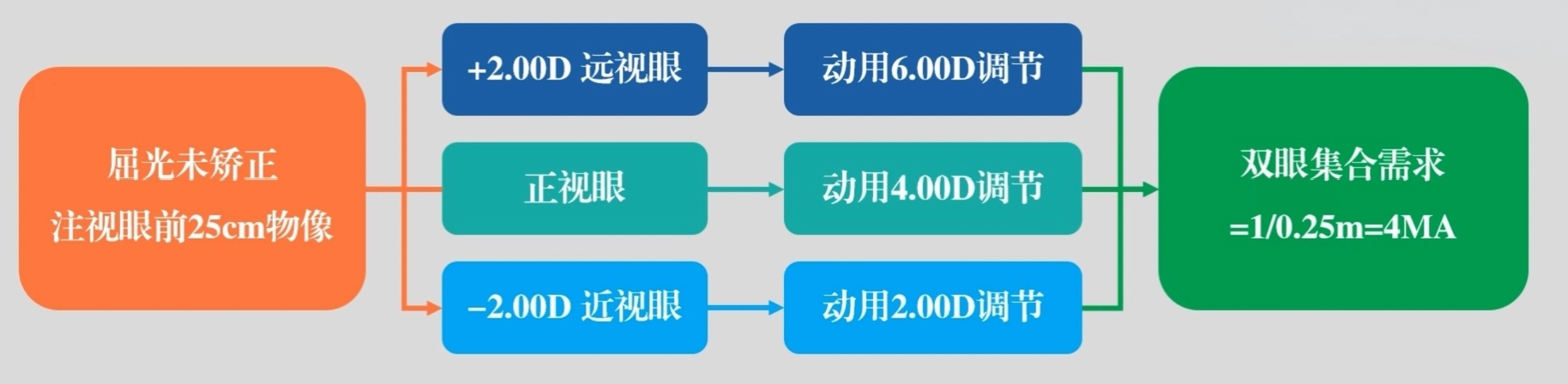

假设去逛未矫正,注视距离25mm

正视眼:所需调节:1/0.25m=4.00D;所需集合:1/0.25m=4MA

+2.00D远视眼:所需调节:4.00D+2.00D=6.00D;所需集合:1/0.25m=4MA

-2.00D近视眼:所需调节:4.00D-2.00D=2.00D;所需集合1/0.25M=4MA

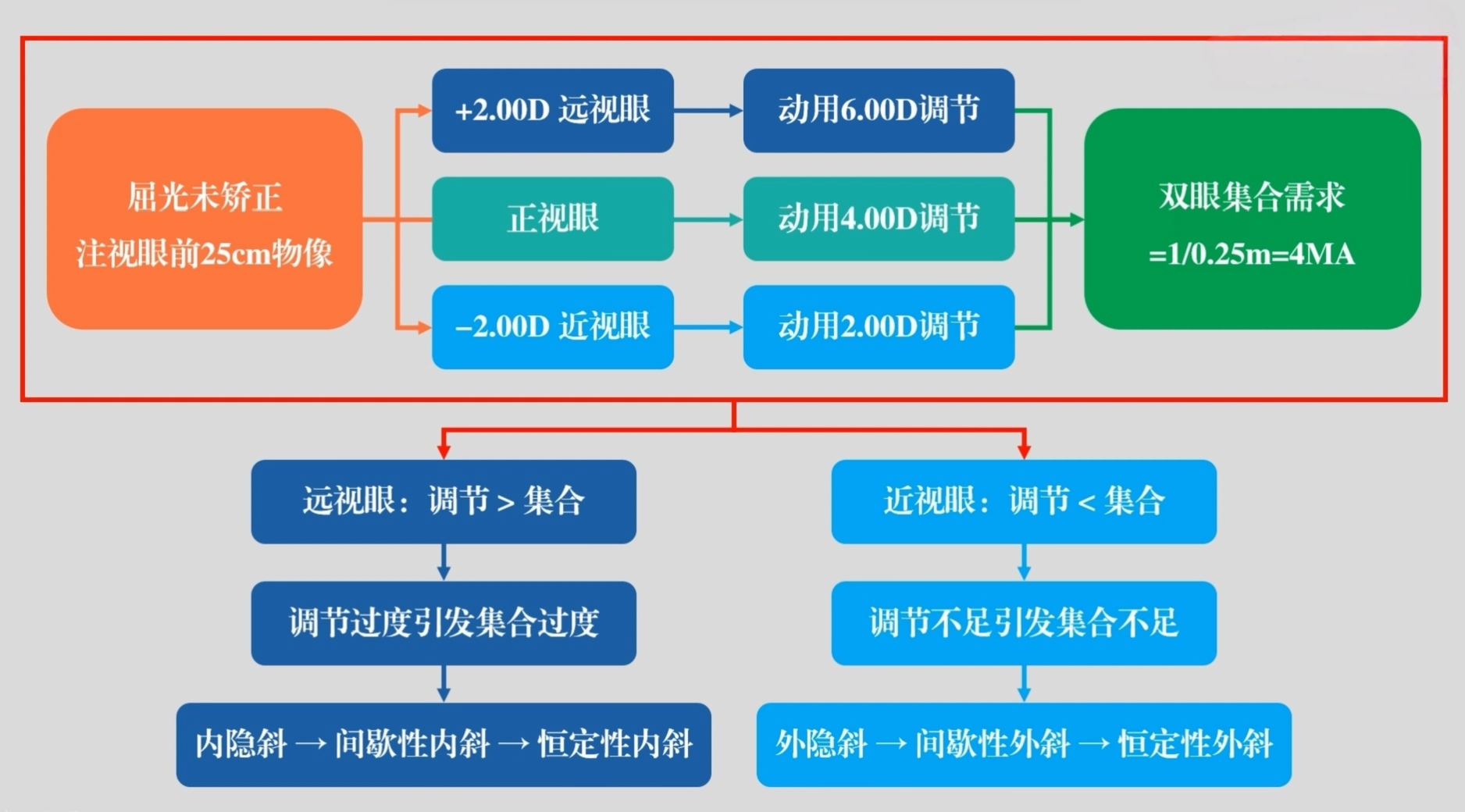

我们把正视眼与近视,远视对比,容易发现,近视眼动用的调节小于应有的值,远视眼则大于应有的值。由于调节和集合之间的关系是对应的,明显远视眼的这种关系中调节大于集合,近视眼的这种关系中调节小于集合。

需要知道的是,对于大脑视觉中枢来说,在大部分工作学习中,一个清楚的影像比保持双眼单视是重要的,所以如果调节和集合之间(受屈光不正影响)的对应关系与正常值差距过大,视觉中枢只好放弃双眼单视,使一眼偏斜,仅用另一眼视物,形成斜视。

其中,远视眼长期调节大于集合,就会由于调节过度引发集合过度,表现为大多数远视眼容易出现内隐斜。若依然不加以矫正,可能发展为间歇性内斜,甚至进一步发展为恒定性内斜。

而近视眼则相反,近视眼由于长期不需要动用太多调节,调节小于集合,引发集合不足,大多表现出外隐斜。若不加以矫正,可能发展为间歇性外斜甚至进一步发展为恒定性外斜。

注:屈光不正只是斜视的原因之一,引发斜视的概率也并非100%

二:相对性调节

先回顾一下先前的知识:调节与集合是联动的,但为了满足不同的具体需求,也有各自的单独活动的空间。这个“单独活动的空间”就分别称为相对性调节/集合。

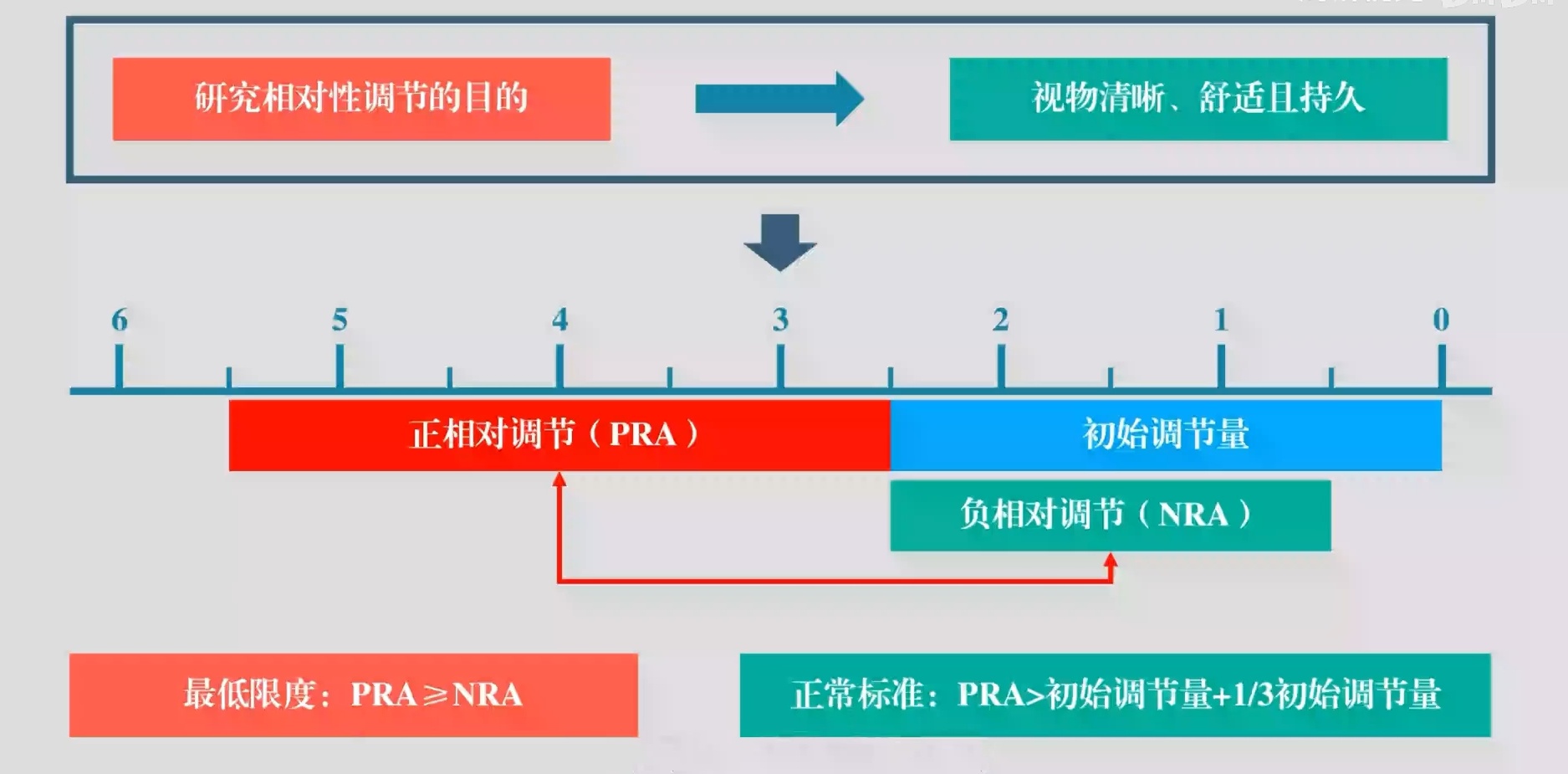

相对性调节就是集合固定的情况下调节可以单独活动的量,其中可超出的部分为正相调节(PRA),可放松的部分为负相调节(NRA)。

相对性集合就是调节固定的情况下集合可以单独活动的量,其中可超出的部分为正相集合(PRC),可放松的部分为负相调节(NRC)。

举例说明:

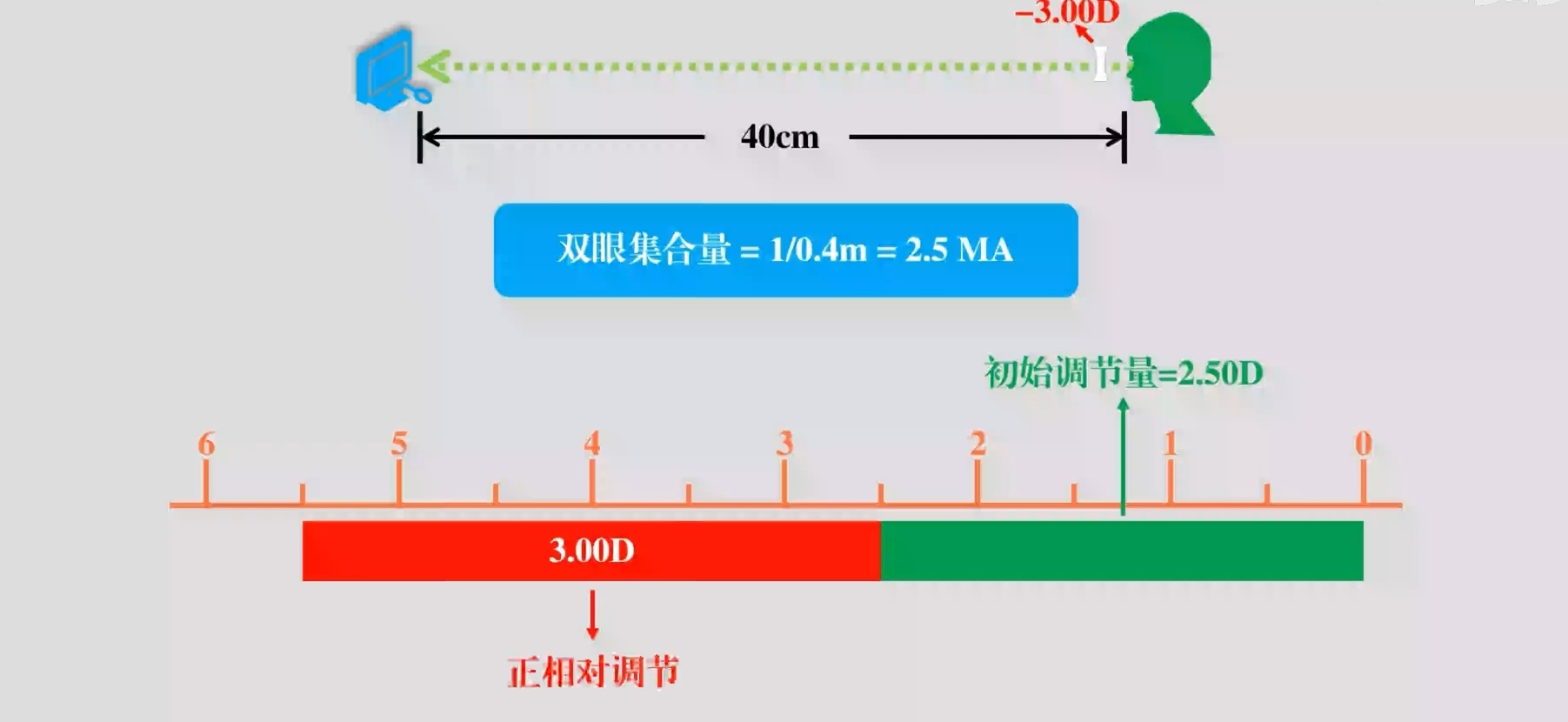

设检查距离40cm,此时双眼的集合为1/0.4m=2.5MA,应动用的调节为1/0.4m=2.5D

若我们在被检者眼前持续加负镜片,此时被检者为了能看清视标,就需要在集合不动的情况下继续使劲动用调节,这部分调节就是多于应有的值的“正相对调节”。假设我们加负镜到-3.00D,被检者反馈视标开始略有模糊了,那么他此时实际动用的调节为5.5D,多出来的3D即为被检者正相对调节的量。由于正相调节用负镜测量,我们记录为-3.00D

图解正相对调节

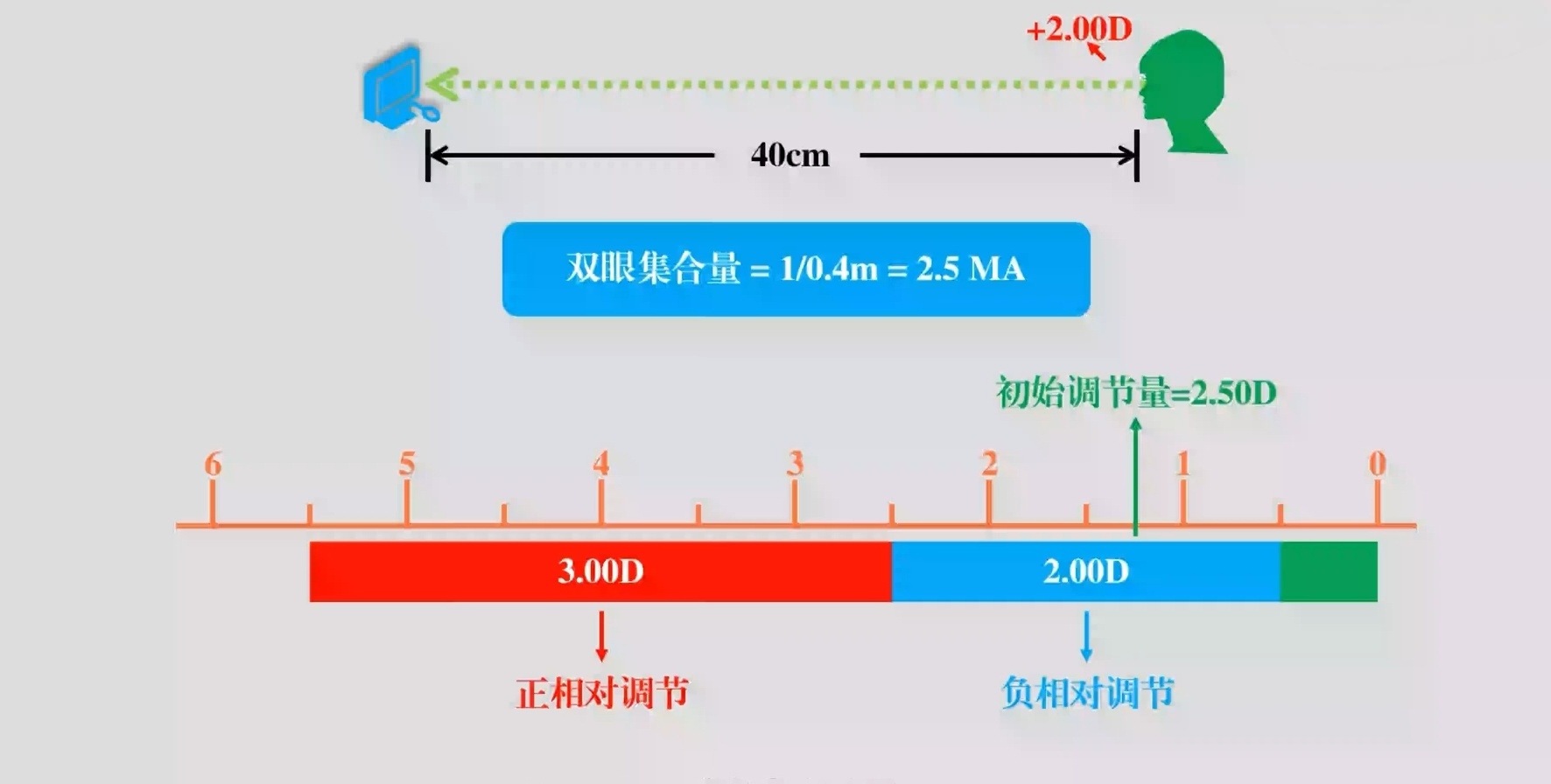

反之,若我们在被检者眼前加正镜片,就会刺激被检者在集合不动的情况下放松调节,这部分额外放松的调节就是“负相对调节”。假设在加正镜片至+2.00D,被检者报告视标略有模糊,那么我们记录他的负相调节为+2.00D。此时他实际动用的调节仅有0.50D,少了的2.00D由我们加的镜片代劳了。

图解负相调节

这就是一个完整的相对调节检查流程,在这个过程中,视标的距离不变,双眼注视点一直是这个视标,被检者动用的集合始终为2.5MA,而调节从5.5D到了0.5D,这个5D的区间就是被检者在2.5MA下的相对调节的幅度范围。

由此可见,物体越接近眼球,剩余的正相调节的量越小,而剩余的负相调节越大。我们可以把正相调节理解为调节储备,储备的越多,越能应付更多的场景并且不易疲劳。

以正视眼为例,将物体放在距离被检者远处(调节远点,无限远)时,由于眼睛完全放松,调节为0,没有多余的调节可以放松了。这时将没有负相对调节,也就是说在眼前加任意正球镜均不能耐受。

将物体放在人眼的调节近点处时,由于眼睛已经付出了最大调节,这时没有多余的可以紧张的调节,这时将没有正相对调节,也就是在被检者眼前加任意负球镜均不能耐受。

我们想象以上所讲的相对调节的测试过程。在这个过程中,总集合是始终不变的,那么眼的集合系统真的只在一边看大戏吗?

当然不会。

例如,在测量负相对调节的时候,我们在被检者眼前加正透镜,刺激被检者调节放松。既然调节放松了,那么由调节联动的那一部分集合就会随之放松;之所以被检者仍能保持总集合不动,就是因为正相对集合在弥补这部分眼位,代偿由于调节性集合放松导致的眼球外转。

所以,当正相对集合(PRC)差(比如集合不足)的时候,所测负相对调节(NRA)的值就会偏低。所以我们检查到NRA低于正常值时,不一定是调节无法放松,也有可能是因为集合不足造成的。

同理,测量正相对调节的时候,在眼前加负镜,刺激被检者更多的动用调节;这时由调节联动的集合就会增加,此时为了维持总集合不变,负相对集合(NRC)就会起作用,维持总眼位不变。

所以,当负相对集合(NRC)差(比如集合过度)的时候,所测正相对调节(PRA)的值就会偏低。所以我们检查到PRA低于正常值时,不一定是调节无法紧张,也有可能是因为集合过度造成的。

眼科学研究相对性调节的目的就是为了使我们看东西更清晰舒适持久,这也是门店配镜和视功能检查的重要参考。经过以上笔记我们可以发现,正相调节PRA其实就是“多余的调节力”,也就是调节储备。PRA应该越大越好。

通俗来讲:一桶水总共10公斤,若一个人总共15公斤力气,他虽然能提起来,但可能会累的很快。而同样的一桶水给一个有20甚至30公斤力气的人,就比较轻松了,能坚持的时间也很长。可以理解为,有足够的力量储备。同理,人眼正相对调节量大时,意味着有大量的调节储备,就能在看近时做到清晰持久的视物。相反,正相对调节若太小,那么在持续需要大量调节的近距离工作中,很容易引起睫状肌的紧张疲劳,这就是常说的视疲劳症状。

眼科学认为,要保持近距离工作的舒适持久,最低限度的正相对调节应当至少和负相对调节相等,也就是PRA≥NRA。而正常标准是PRA应更大于初始调节量1/3以上。例如下图所示:

图例所示,假设近距工作为40cm,初始调节就是1/0.4m=2.5D,那么正常的PRA应该是2.5D+2.5D*1/3=3.33D以上。

三:相对性集合

与正负相对调节的检查类似,正负相对集合的检查由棱镜完成。

以下部分知识前面章节已讲

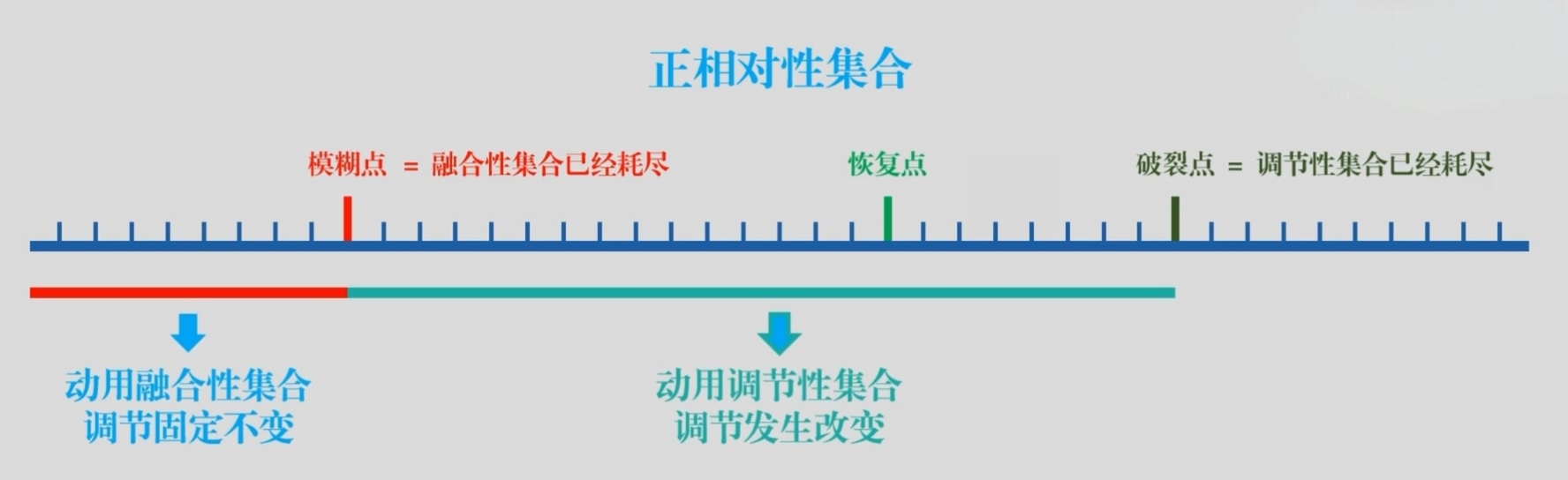

假定屈光全矫,让被检者注视眼前40厘米处的视标,在检查过程中人眼注视距离不变,所以人眼付出的调节的量是固定不变的。此时在转眼前加BO(底朝外)棱镜,双眼看到的物象会向内侧移动,为了维持双眼单视,双眼需要为了“追赶”这个物象而内收,融像性集合的量开始增加,来让被检者保持单一的清楚物象。

持续增加棱镜度,直到双眼融合性集合用尽,此时为了维持双眼单视,被迫动用调节性集合。这时调节改变了,被检者报告视标开始模糊。此时双眼前的棱镜总量就是我们说的模糊点。所以,模糊点代表融合性集合耗尽,调节性集合正式介入。

双眼持续增加BO棱镜,直到调节性集合也耗尽,这时候没办法保持双眼单视了,融像打破,出现复视,称为破裂点。出现复视时双眼的棱镜量就是破裂点。破裂点出现代表调节性集合也用完,也就是双眼的储备集合度全部用完,不能再维持双眼单视。

然后逐渐减少BO棱镜,直到恢复融像,当被检者报告视标重新变成一个时,此时双眼的棱镜量就是恢复点。

这个过程中,我们测量的时被检者的正相对集合,而负相对集合则使用BI棱镜,过程类似。

那么,眼熟的问题来了:在这个检查过程中,在模糊点出现之前,总调节是不变的,那么眼的调节系统真的只在一边看大戏吗?

当然也不是!

我们看上图的 模糊点之前的这一部分,动用的是融像性集合,它同样会联动一些调节。联动的集合性调节增加,而总调节保持不变,就是因为负相对集合(NRA)的参与。

由此我们可以得出与上文呼应的结论:

双眼在使用融像性集合时,必定会引起一定程度的调节的改变,此时要保持视标清晰,维持双眼单视,就需要动用相对调节作为代偿。所以,当相对性调节偏低时,所测得的相对性集合的值也会偏低。