调节反应BCC

一、概念

①调节刺激的概念:调节刺激指外界物体给予人眼的调节的需求量,它的大小与物体离眼睛的距离(m)成反比,以屈光度(D)为单位。

②调节反应的概念:人眼为了看清物体实际使用的调节量。理论上,有多少调节刺激就会产生多少调节反应,实际上调节反应还受被检者的调节力、屈光不正、景深或双眼视觉等的影响,使得调节反应并不恰好等于调节刺激。

人眼做出的调节反应多于调节刺激称为调节超前(检查负值),少于调节刺激称为调节滞后(检查正值)。大部分人眼都是略微滞后的。

二、检查原理

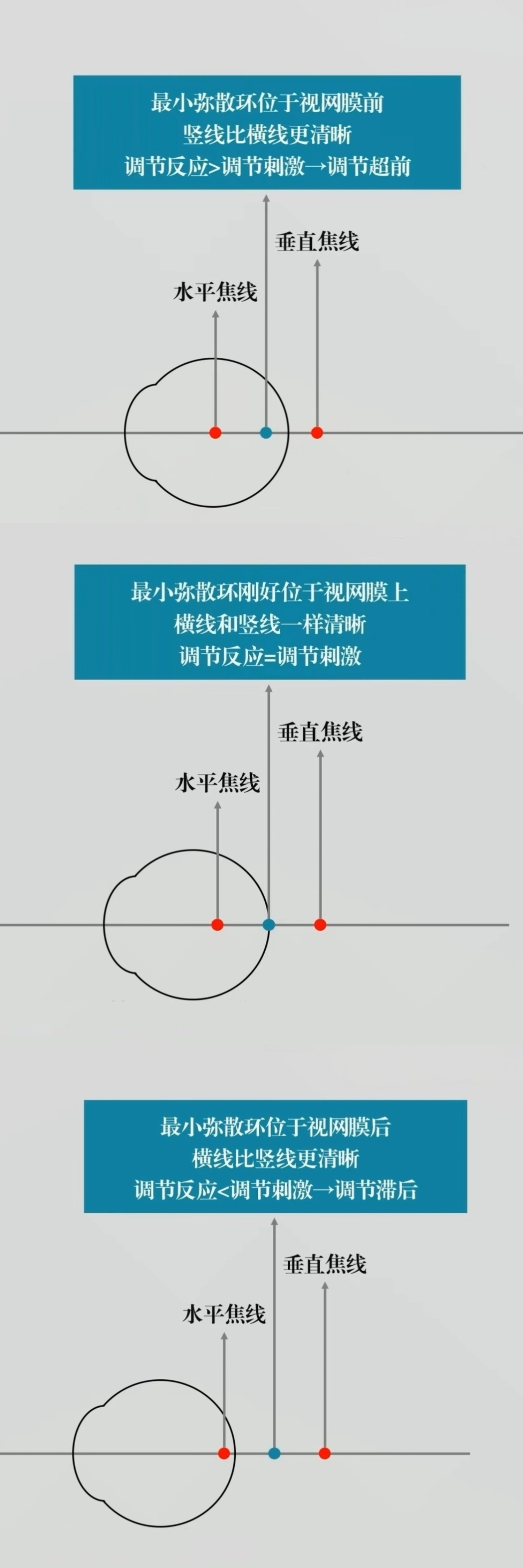

可以想象,调节滞后总是导致成像位置在视网膜略后,而调节超前总是导致成像位置在视网膜略前。若有办法在视野内将同一图案通过光学镜片调整为成像一前一后的形式,只需对比前后两部分的清晰度即可得知被检者是调节超前还是滞后。进一步通过调整屈光力大小,当两部分图案清晰度相同时,说明前后两部分图案与视网膜一前一后,距离相等。此时所调整附加的屈光力大小,就是超前或滞后的量。

±0.50D交叉圆柱镜搭配井字视标即可达到这个效果。透过该镜片看井字视标,水平线成像在视网膜前,垂直线成像在视网膜后。若调节滞后,两条线都靠后,意味着横线离视网膜更近,可观察到横线清楚。反之,若调节超前,便观察到竖线清楚。

三、检查步骤

①被检者远用屈光不正全矫,调整近用瞳距,确认被检者同时视正常。

②关闭近用照明灯,昏暗环境;眼前放置±0.50交叉柱镜片,注视40cm处井字视标。

③阴道被检者快速报告横线和竖线哪一边清晰,或者一样清晰。若报告竖线清楚,则双眼同时加负镜;若报告横线清晰,则加正镜,直到横竖等清。

注:若首次即报告竖线清楚,可降低照明或关闭视窗5秒左右,重新打开辨认。

④最终增加的正镜或负镜总和即为BCC的检查结果。

四、结果分析

○BCC参考值:+0.25D~+0.75D

○若大于+0.75D:调节滞后,表明被检者可能有调节不足,老花,近视欠矫,远视过矫等情况。

○若为0或负值:调节超前,表明被检者可能有调节痉挛,近视过矫,远视欠矫等情况。

调节幅度AMP

一、概念

它反映了人眼能付出的最大调节力。调节幅度就是调节远点和调节近点之间的屈光力之差,可以理解为绝对调节力或者说最大调节力,也可以说是调节力的大小。调节幅度也是以屈光度D来表示。

二、检查原理

调节幅度常用的检查方法有两种,移近法和负镜片法。

移近法原理:

通过将视标向人眼移近,找到开始出现持续模糊的位置,即人眼的调节近点,继而推算最大调节力。公式:1÷距离(米)

这种检查方法有一个缺点,就是双眼检查的时候受到集合影响,会有误差。调节近点越近,参与进来的集合越多,误差越大。还有,若用综合验光仪检查,很多时候视标无法推到近点,所以不建议在综合验光仪上用推进法。

负镜片法原理:

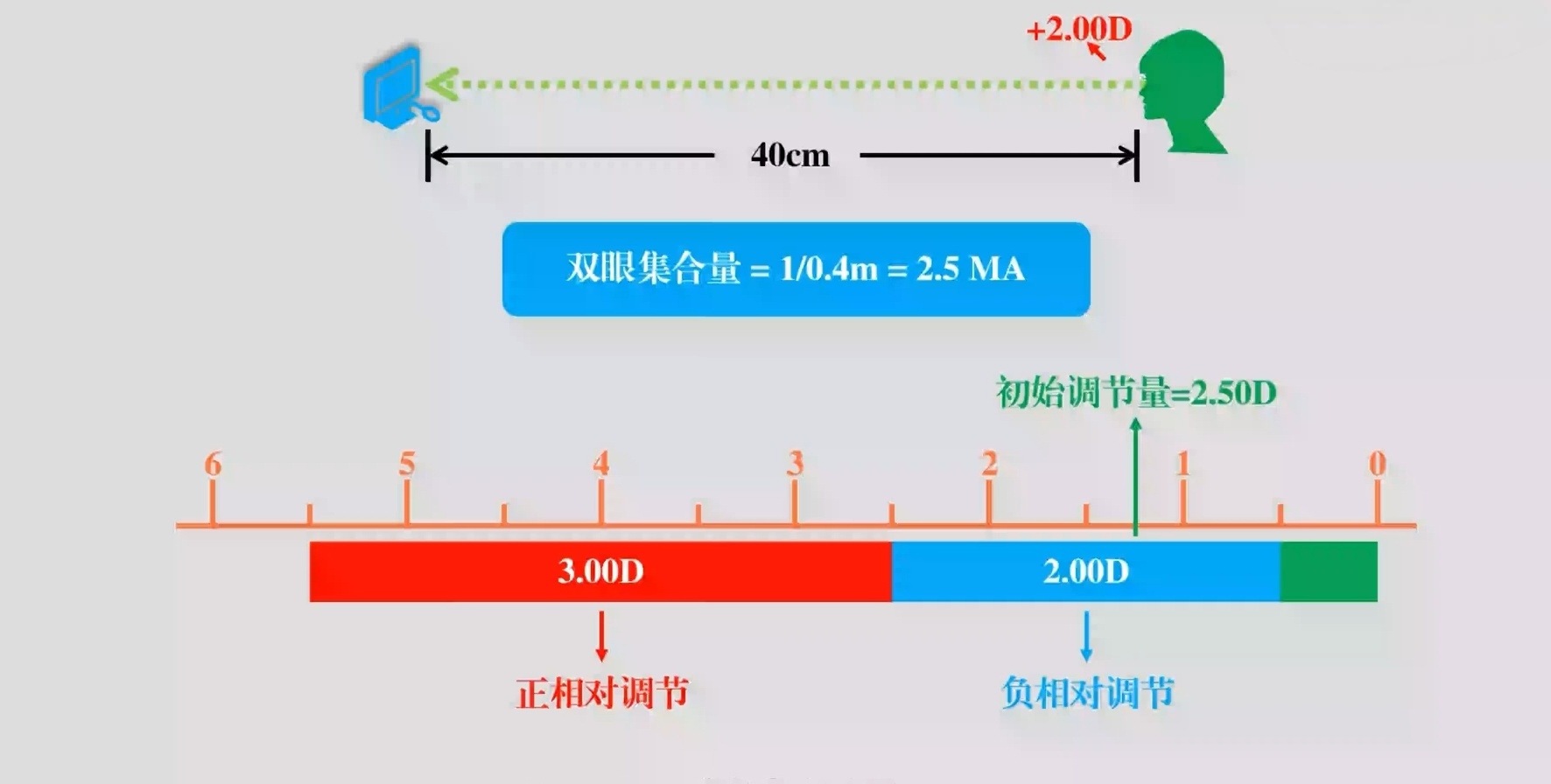

让被检者注视40cm最佳视力上一行单个视标,在被检者眼前以-0.25D增加负镜片,直到被检者报告模糊,找出人眼能做出的最大调节量。这个所加负镜片的量加上40cm固有的2.50D即为调节幅度的量。

负镜片法也是有一定缺点的,由于负镜增加,视标会逐渐变小,每个人的视敏度不通,有时会影响测量准确度。

○一般情况下,负镜法测量的值会略低于移近法测量值。

综合两种办法的改良的移近法:

在被检者屈光不正全矫的基础上,提前在双眼前加相同度数的负镜片(如-4.00D),以提前用去被检者一部分调节力,这个状态下调节近点会移远;然后再使用移近法,在移近法的测量结果上,加上提前加的负镜片的量,即为AMP的检查结果。

三、检查步骤(改良的移近法)

①被检者远用屈光不正全矫,双眼前各加-4.00D镜片,调整近用瞳距,确认被检者双眼同时视正常。

注:这个所加4.00D负镜可以根据情况改变。需要避免过大的负镜度数导致的视标变小进一步导致的测量误差。

②如室内光线不足,则打开近用照明。

③先遮盖左眼,右眼注视40cm最佳视力上一行单个居中视标,将视标5cm/秒的速度向被检者移动,嘱被检者出现模糊时报告。

④当被检者报告出现“持续性模糊”时,记录该距离(米),计算距离的倒数,再加上4.00D,即为被检者调节幅度。

⑤用同样的方法检查右眼和双眼的调节幅度。

四、结果分析

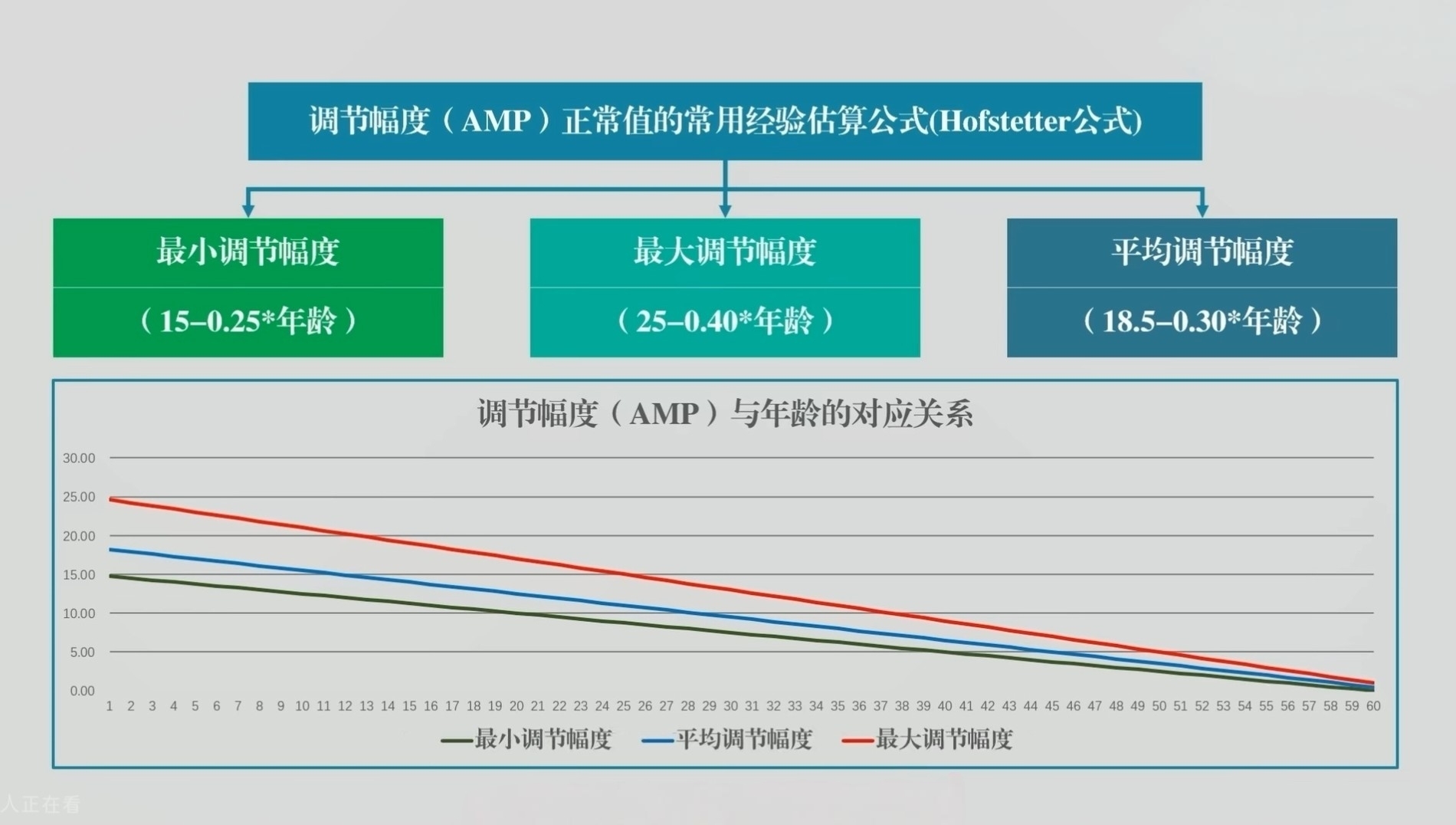

调节幅度会随着年龄的增长逐渐下降,其正常参考值是通过经验公式计算的。

○最小调节幅度:AMP应大于(15-0.25*年龄),实际工作中牢记这个就行了。

○平均调节幅度:18.5-0.30*年龄

○最大调节幅度:25-0.4*年龄

通过这个表格可以直观地看出年龄与调节幅度的关系,也更好理解老花的发展过程。它其实就是随年龄增长,调节幅度下降,调节近点越来越远,视近就需要额外的正镜片辅助。

评论区