一、模型眼概念

实际上,在医学生第一次接触调节时,模型眼的概念必不可少。人眼是一个精妙的系统,各屈光介质的折射率和,接触面和位置巧妙组合,使眼球像差较小。其中角膜前后非球面的特点减少了球差。模型眼的设计目的就是建立一个模拟人眼,适用于眼球光学研究的光学结构。模型眼会忽略一些非重点的复杂成分,不同的研究方向可能使用不同设计的模型眼。

模型眼是由瑞典眼科医生Allvar Gullstrand(1862-1930)发明的。他的名字中的Allvar在英语中是“严肃、认真”的意思。除模型眼外,裂隙灯生物显微镜也是他发明的。他因其屈光学研究在1911年获诺贝尔奖,是目前唯一一位在眼科专业领域单独获诺贝尔生理学或医学奖的眼科医生。致敬大佬!

Allvar Gullstrand

Allvar Gullstrand设计了三种权威的模型眼。

Ⅰ号模型眼(又称Gullstrand精密模型眼),共有六个面,角膜两个面,晶状体四个,在非调节状态下等效屈光力为58.64D,调节状态下为70.75D

Ⅱ号模型眼包括了单一面的角膜和一个薄晶状体,共三个面。

Ⅲ号模型眼为简易模型眼,为假三面,忽略了晶状体的厚度,实际上仅有一个折射面。在非调节状态下其屈光力为60D。

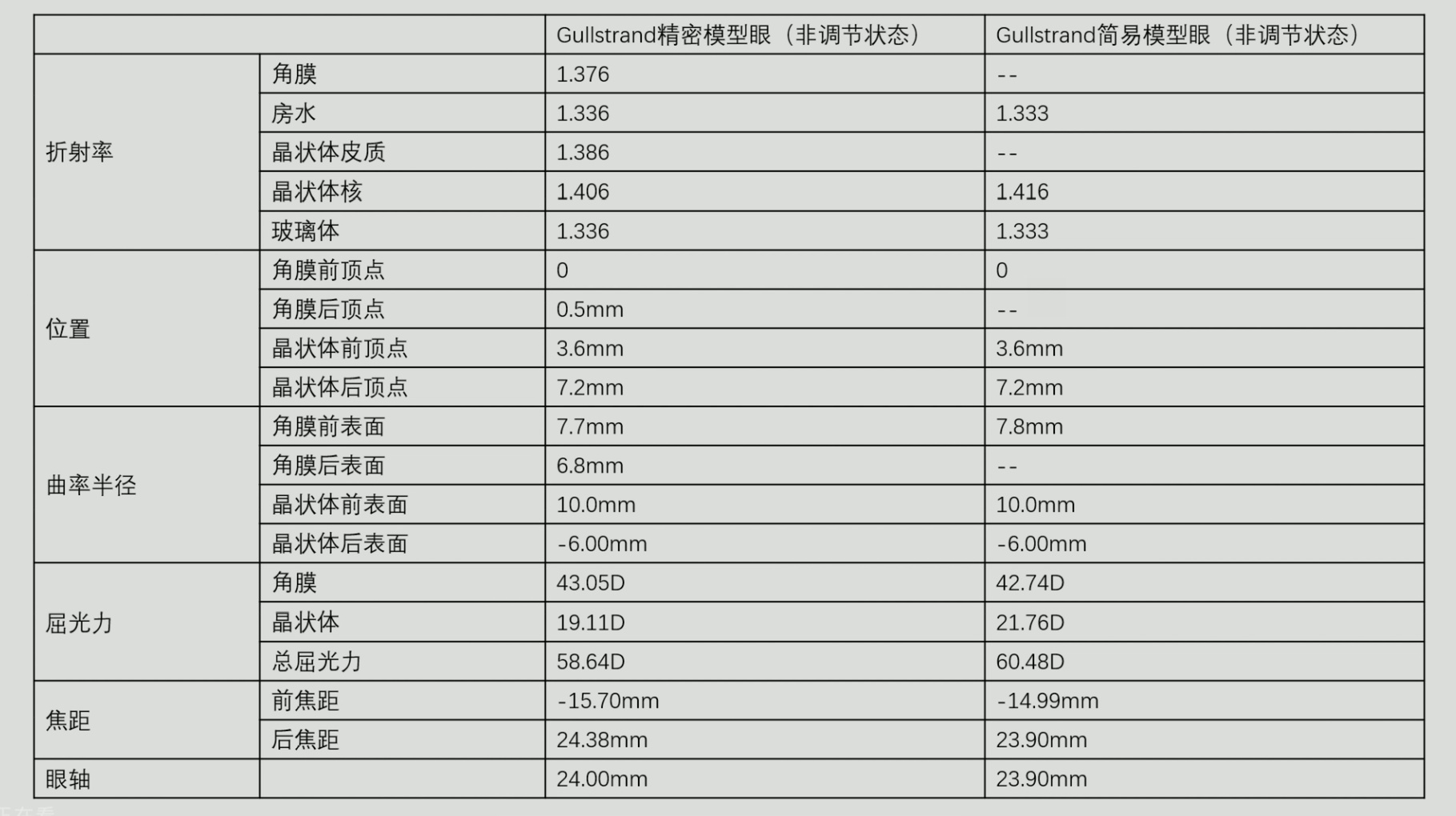

Allvar Gullstrand模型眼参数

注1:我们笔记中仅需要记住角膜屈光力,晶体屈光力,总屈光力和眼轴即可。

注2:总屈光力不等于角膜屈光力和晶体屈光力相加,是因为两个面以上模型眼的数据计算,都是采用厚透镜等效屈光力及相关的基点公式,将相邻两折射面合成为一个等效折射面,再与其他折射面合成,以此类推,直到最后一个折射面为止。这点不必纠结计算,只需记住注1当中数据即可。

我们只需要理解:正是有这60D左右的屈光力,进入人眼的平行光线才能被折射汇聚至视网膜上形成一个焦点。省略人眼屈光系统的各结构,相当于一个6000度左右的正透镜。

二、调节及其作用

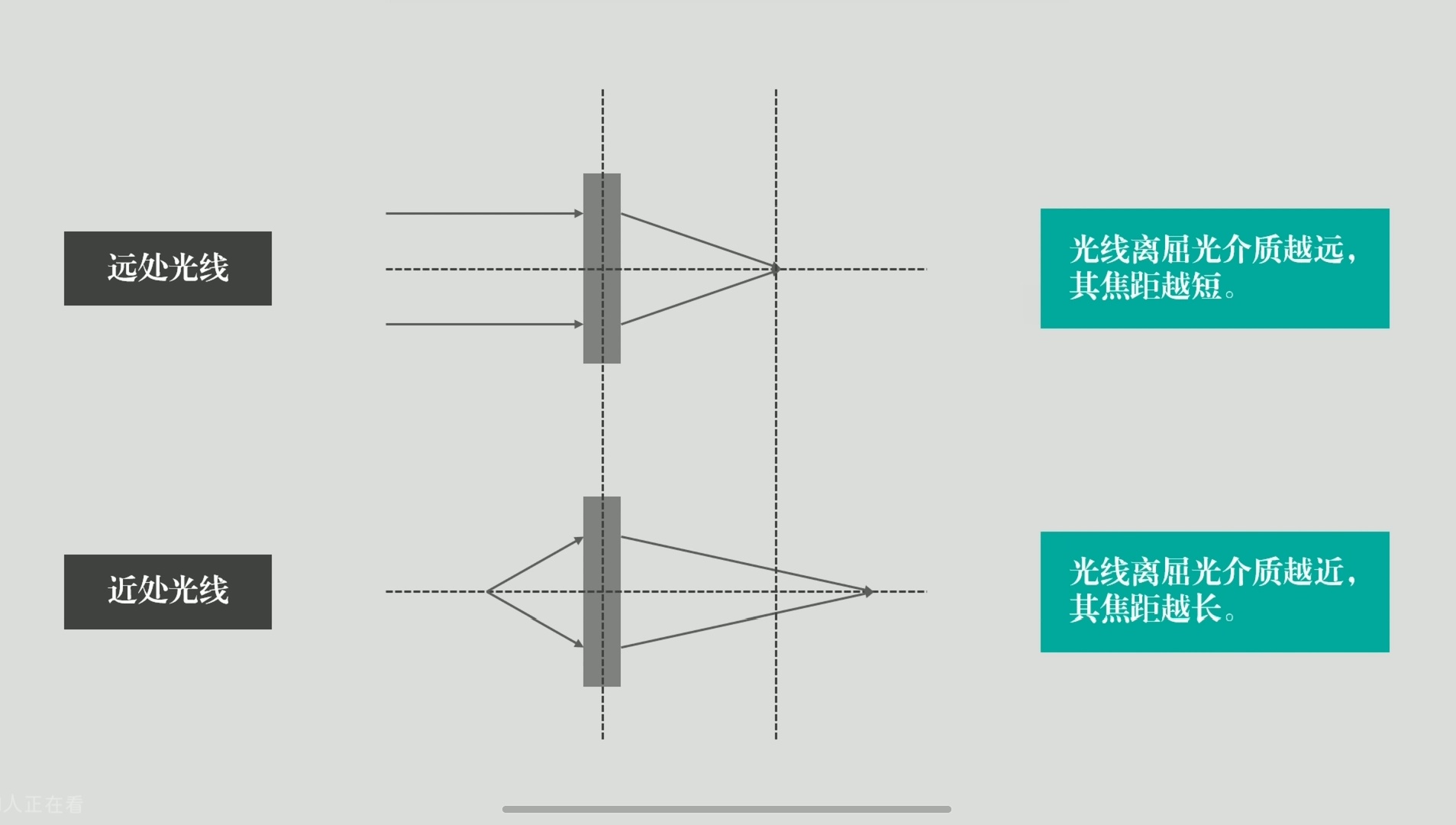

先来看一个图:

若屈光介质屈光力不动,远近光线的折射效果

物体在远处时,物体上某一点发出的光线可近似的看作平行光。物体移近后,就不能当作平行光看待了,是有角度的。

远处的平行光线经过屈光达到一点。此时,将光源移近,由于屈光介质的屈光力不变,那么成的焦点会向后移动。

将这个屈光介质看作人眼的屈光系统,将后面的成像位置虚线看作视网膜。

很显然,人眼是不会忽然变长变短来配合这个移动的图像的,因此我们还有另一个办法:增加这个屈光介质屈光力,让它有更大的折光能力,并赋予它一个能让自己的屈光力随物体远近变化的能力,使物体远近移动的同时依然能成像在同一个距离上,

这个拥有“变焦”能力的部位,就是晶状体。晶状体通过悬韧带连接在睫状肌上,睫状肌通过“使劲”来让悬韧带松弛,晶状体变凸,使人不管看近看远,都能让物象落在视网膜上。这个“使劲”的过程,我们就叫做调节。

下面是正经一点的内容:

外界物体要在视网膜上形成清晰的像,眼的屈光系统必须与眼球的前后轴长相适应。正视眼是指眼球在调节静止时,从无限远处物体发出的平行光线经眼的屈光系统折射后,焦点恰好落在视网膜上,从而能看清楚远处。对于来自近处的散开光线,其焦点落在视网膜之后;眼球具有自动改变眼屈光力的能力,使来自近处的发散光线在视网膜上形成焦点,以便能看清楚不同距离的近处目标。眼球这种调节屈光力的能力,就叫做眼的调节功能。

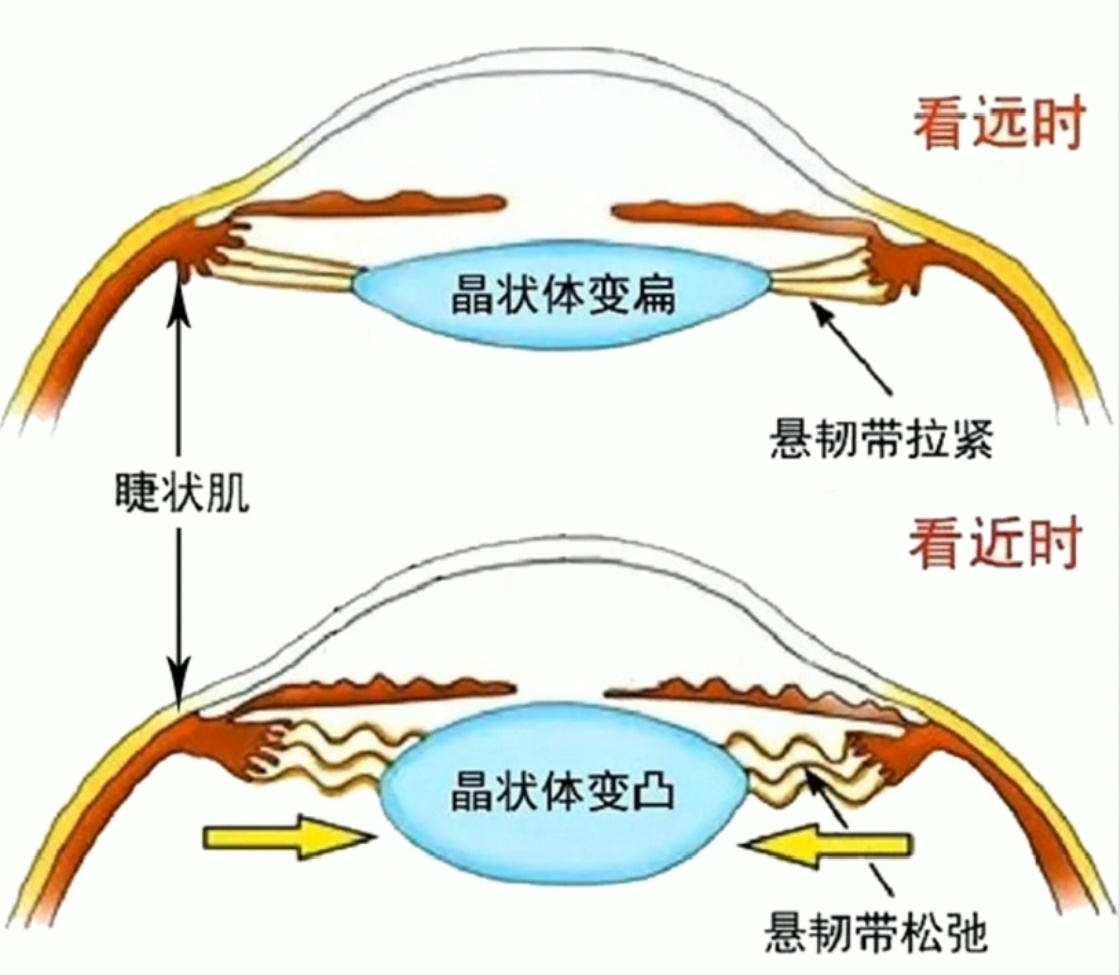

调节过程图解

看远时,睫状肌放松外扩,附着在睫状肌上的悬韧带随睫状肌外扩拉紧晶状体使它变平变扁(此时晶体屈光约为20D左右)。

看近时,睫状肌使劲内收,附着在睫状肌上的悬韧带随睫状肌内收而松弛,晶状体在自身弹性下变凸变厚(此时晶体屈光最高可达30D以上)。

也就是说,眼球在动用调节时,可以把60D左右的放松状态下的屈光力增加到70D左右。动用的调节越大,屈光力越大,能看的物体越近。

三、调节与”假性近视“

须知,现代医学不将假性近视当成近视。笔者没记错的话,假性近视这个词是上世纪末小日子那边的学者提出的。

上图了解了眼球调节的原理,再理解假性近视就容易了。

假性近视又叫调节性近视,大部分孩子是因为长时间看近处,睫状肌悬韧带始终处于松弛状态,晶状体持续凸起,因为时间过长,睫状肌肌肉痉挛,悬韧带很难短时间内恢复到拉紧状态,晶状体不能变薄,一直处于调节状态,屈光力较高,导致临时的假性的近视。

由于它是由调节力这种“软性条件”引起的,而不是因为眼球结构(眼轴或角膜曲率)这种“硬性”条件引起的,通常来说它可以恢复,所以我们起名叫“假性近视”。

但要注意,假性近视也是不健康的状态,它眼球内的光学远视离焦和调节力紊乱都是诱发真性近视的重要诱因,所以假性近视可以说是真性近视的“前奏”或者说“温床”。