微博,大V公众号,家长群,短视频平台…

近期很多平台都铺满了各种和镜片应力有关的言论。某品牌更换生产线之后出现镜片应力,很多家长发现给孩子配的眼镜有彩虹纹,一个个品牌被拉下水,一位位家长被焦虑。对孩子眼健康的关心变成了对产品和加工的恐慌。

有医生下场展示数据说应力会影响近视防控效果,有品牌方澄清说应力没啥影响,有厂家趁机推出昂贵的无应力镜片,有无数家长在各大V帖子留言询问。

应力究竟是什么?有什么影响?

什么是应力?

来自百科:物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。

也就是说,只要当两个物体相互接触,相互施加力,就会有应力。“哪里有压迫,哪里就有反抗”。

除去使用不当导致的后来应力,新眼镜镜片上的应力主要来源于两个方面,一个是镜片生产时产生的“内应力”,一个是镜片装配到镜框上产生的“外应力”。

“内应力”:

镜片材料分子链在成型过程中由于受到高压和高剪切力作用,导致分子链发生剧烈变化,在分子未完全回复乱序及松弛的自然状态前即遭冻结,从而导致残留的取向应力。

镜片生产首先要把液体状态下的镜片基材注入模具当中。理论来说,注入的过程应该是等速均匀的,但是由于客观工艺水平和模具本身的原因,注入的材料流速并不会均匀一致,这就会导致分子链发生变化。

就像我们排队,很难让整个队伍完全均匀。如果人很多的时候前面的人走的慢,后面的人走的快,那么这个队伍就会有些地方的人贴在一起,有些人和人之间的空间很大。如果此时队伍在恢复原来状态前,所有人都被要求立刻不动,那么挤在一起的人就会暗地里发生推搡。同理,被打乱顺序的材料分子突然从加热状态被冷冻,内部也会发生分子排斥,这种排斥力就是取向应力。

此外,在注入完毕时,也没办法做到整个镜片被瞬间同时冷却。模具不同部位的冷却速度不均,收缩不均匀也会残留应力,这叫做收缩应力。云天明:我不信,三体人就可以做到

简单来说:镜片基材在注塑凝固时容易产生取向应力,在冷却定型时冷却不均容易形成收缩应力。

实际上,刚刚完成以上两个过程的没度数的镜片毛坯,应力还是很大的。在后期厂家还会做镀膜,刻度数,并再次加热固化来降低应力等其他处理,才是我们完整的车房原片。

厂家去应力的烤箱

经过这一系列操作,就可有效减少这种“内应力”。

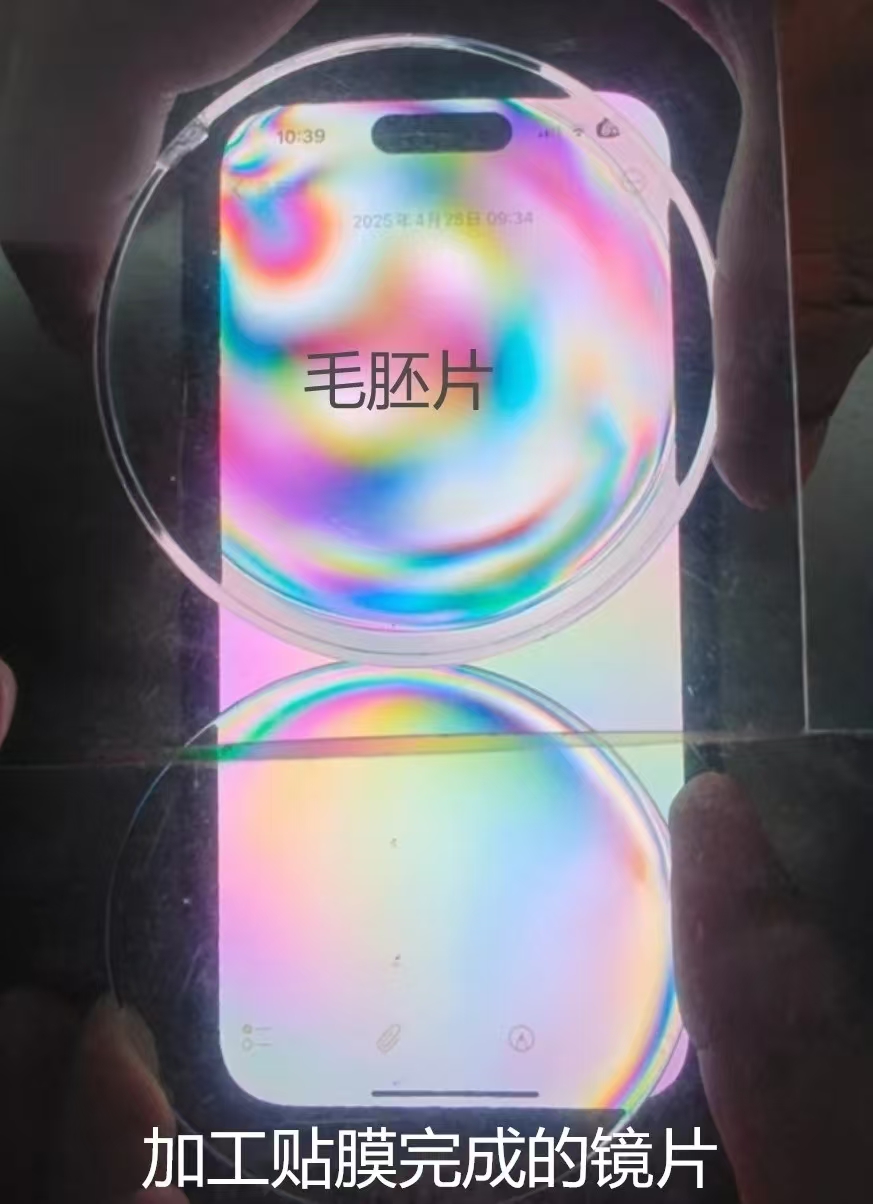

刚注塑的毛坯和加工完毕的镜片对比

”外应力“:

加工师傅开箱拿到的镜片,就是如同上图一样的原镜片。眼镜店的加工师傅,会用专业机器将镜片打磨成镜框衬板的形状,随后抛光倒边美化后装配到镜框上,交付给顾客。

镜框想要夹紧镜片,必定会使镜片受到固定的力。这个力使镜框和镜片产生轻微形变,镜片受力区域的屈光度和折射率会有轻微改变,造成像差。这就是应力带来的光学像差。

镜片外应力也会受到镜片与镜框尺寸形状的匹配程度,镜片基弯、厚度等的影响。例如,通常情况下,带有棱角的镜框受力点容易集中,应力就略大。此外,温度变化也会导致镜片热胀冷缩,使应力变化。

两张照片分别是正常状态和我用手挤压的状态

可以看到,镜片和透明镜框里面都有应力。应力是很敏感的,笔者用手挤压了一下镜框,两张图片就能明显看得到区别(松手脱力后就能恢复)。

可见,无论是在工厂加工、镜片装配、还是日常使用过程中,镜片应力多少都是客观存在的,把镜片有应力就和视力差甚至近视防控效果差划等号,就是一种非常不负责任、甚至有点哗众取宠的说法。

近视防控镜片也一样,市面上常见的镜片多少都会有一些应力。有些多点离焦镜片因为多了很多小离焦微透镜,应力可能略大。

应力的影响?

对视觉效果的影响:

镜片受应力时,其内部产生双折射现象,光线分解为两束偏振方向互相垂直的偏振光,且光程和传播速度不同。应力方向决定双折射的快慢轴,两束光之间会产生相位差(光程差)。

绝大部分情况下,这两束光线的光程差非常接近,肉眼几乎无法观测到区别。而且梯度分布的应力产生的屈光度差异也很小,一般只有0.0几D。而大部分人对0.05D以上的屈光度才能在刻意对比中勉强感知。

从以上笔者拍的的照片来看,应力大部分集中在接触受力点,也就是镜片周边。应力若发生在周边部并且不大时,基本不会影响我们看东西。但若应力影响到了光学中心,并且观察到的应力纹非常明显,还是可能对视觉比较敏感的人产生影响的。笔者从业的近八年里,印象中确定由于应力产生的不适症屈指可数。这也是为啥很多业内人士较少谈起应力的原因。

对近视防控的影响:

首先,目前没有任何临床研究证明镜片应力过大会对近视防控产生不良影响。用一些近视控制的特别好,甚至退轴的孩子的眼镜做测试,他们的镜片多多少少存在一定的应力。而且离焦镜问世已经有近10余年的历史,如果应力真的还会影响近视防控,那早就会被业内的前沿学者发现了,因此大家可以对大厂镜片的应力放心。

应力的偏振测试:

原理:

偏振片能够检测材料内部的应力,主要是基于光弹性效应(Photoelastic Effect)的原理。当透明或半透明材料(如玻璃、塑料)受到应力时,其内部会产生双折射现象,而偏振片可以将这种光学变化可视化。

- 无应力状态:材料是光学各向同性的,光线通过时不会发生双折射。

- 有应力状态:应力使材料分子排列或密度分布改变,形成类似晶体的各向异性结构,导致”双折射“(即光线分解为两束偏振方向互相垂直的偏振光,且传播速度不同)。

- 快轴与慢轴:应力方向决定双折射的快慢轴,两束光之间会产生相位差(光程差)。

- 检查过程:第一个偏振片(起偏器)将自然光转换成偏振光,第二个偏振片(检偏器)的偏振方向与起偏器呈一定夹角*,将要测试的镜片放到两个偏振片之间,即可通过检偏器观察到镜片干涉后的条纹或彩色图案。条纹的切线方向即为主应力方向。

*:(专业测试要求呈90°,即正交偏振。此时透过检偏器看,应该是完全阻挡光线,处于消光状态。我们自测不用非得找这个角度,实测不完全垂直也能看到应力分布,只是效果略差)

大部分显示屏发出的光就是偏振光,可作为起偏器。偏光太阳镜片可作为检偏器。这样一个简易的测试环境就有了。

自测:

方法一:

①将偏光太阳镜片放在白底背景屏幕前,旋转镜片,找到镜片完全变黑的角度。

②把镜片放在屏幕和偏振片之间,观察应力纹。

方法二:

①把白底背景屏幕和息屏的手机垂直放置

②把镜片放在屏幕前,和手机垂直,观察手机屏幕上的倒影。

如何判断应力是镜片出厂就有还是装配问题?:

拆下镜片,静置一晚上,然后在拆卸状态下再次测试。若应力明显好转,说明装配过紧;若区别不大,说明是出场毛坯片自带的应力。

我该如何应对?

可以按以上教程自测一下应力。

应力若发生在周边部并且不大时,基本不会影响我们看东西,不必理会。

但若应力影响到了光学中心,并且观察到的应力纹非常明显,且确实发生了不适症并排查了其他验光订配问题,可以联系配镜方协商处理。

总的来说,这次应力风波并没有那么大的影响。某所谓官媒只管报道不管解释,某大厂的公关一句“该些微差异并不会对镜片的质量和功效产生负面影响”,反而激起了消费者的逆反心理,让风波郁愈演愈烈。各位网上冲浪请谨慎跟团。

希望各位在类似的情况下能客观看待,多多学习,上下求索。

资料来源:杨羿医生公众号;deepseek