通过视功能调节篇,集合篇,以及调节与集合的关系的笔记,我们大体了解了调节与集合的概念,它们是如何工作的,以及它们之间联动的大致关系。但说到调节与集合的关系,除了上一篇所讲的基础知识,还有一个重要的概念:AC/A。

AC/A的概念

这是一个极其重要并且极其具备实践意义的概念,也就是“调节性集合与调节的比值”

人眼看远处时,调节和集合都处于放松状态,为0。而人眼在看近时,调节和集合联动发力,维持清晰物像和双眼单视。不同的人或同一个人在不同状态下,动用同样的调节时带动的集合是不同的,衡量这个“带动能力”的指标就是AC/A。AC/A的正常值是3-5

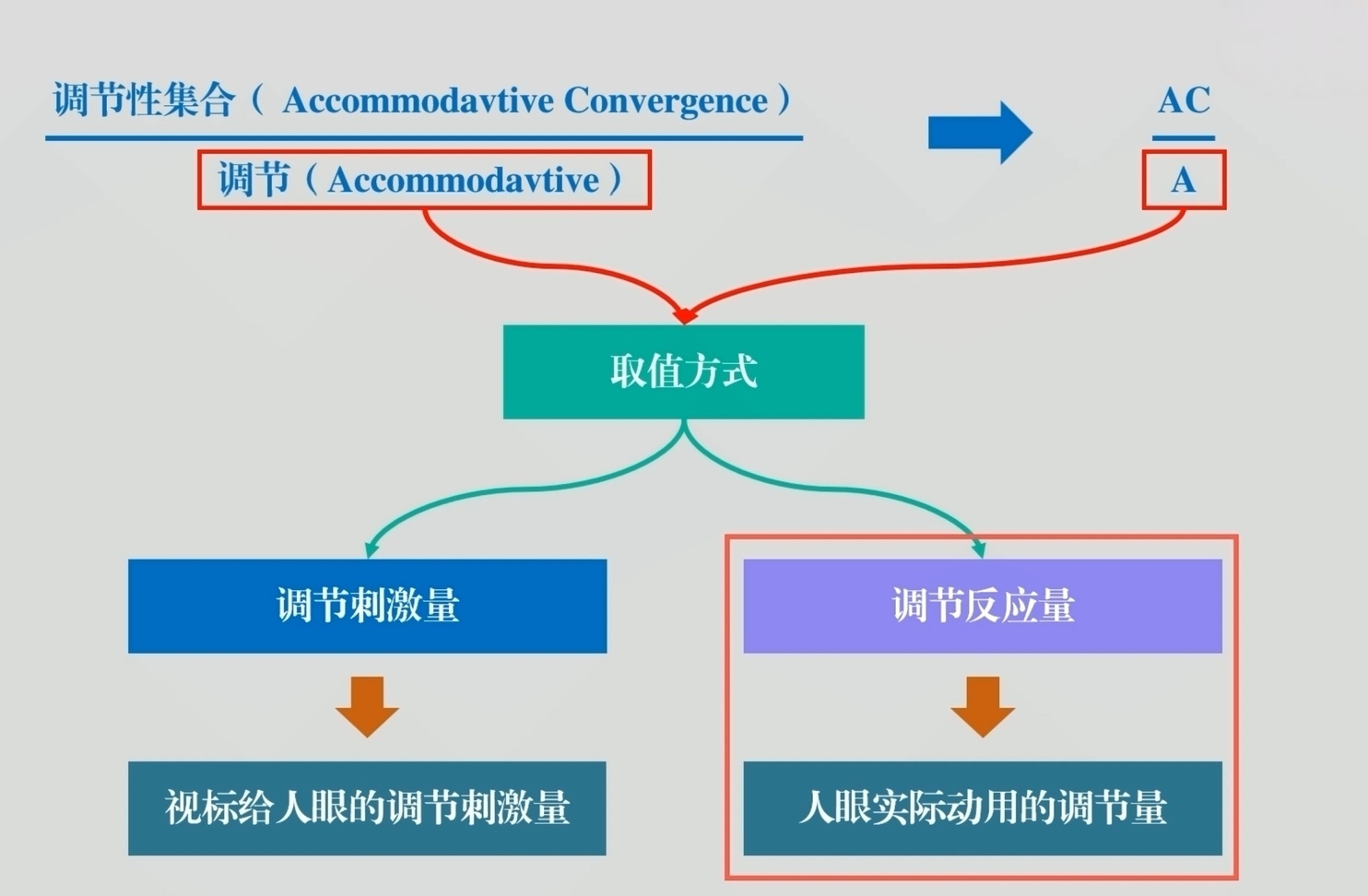

这个“A”也就是调节,有两种取值方式:一种是取调节刺激的量,一种是取调节反应的量。

我们要知道,大部分人眼是略微调节滞后的,也就是调节反应小于调节刺激,所以当我们用实际的调节反应的量来取值时,分母小,取值就会大。显然,用实际的调节反应的量来取值测量AC/A,要更精准。

但是,实际的调节反应的量的准确值,需要用到动态视网膜检影的方法,工作量较大。因此实际中,我们一般还是使用调节刺激的量来计算AC/A。其实只要严格按照视功能检查流程和要求来,两者的值不会有明显区别。

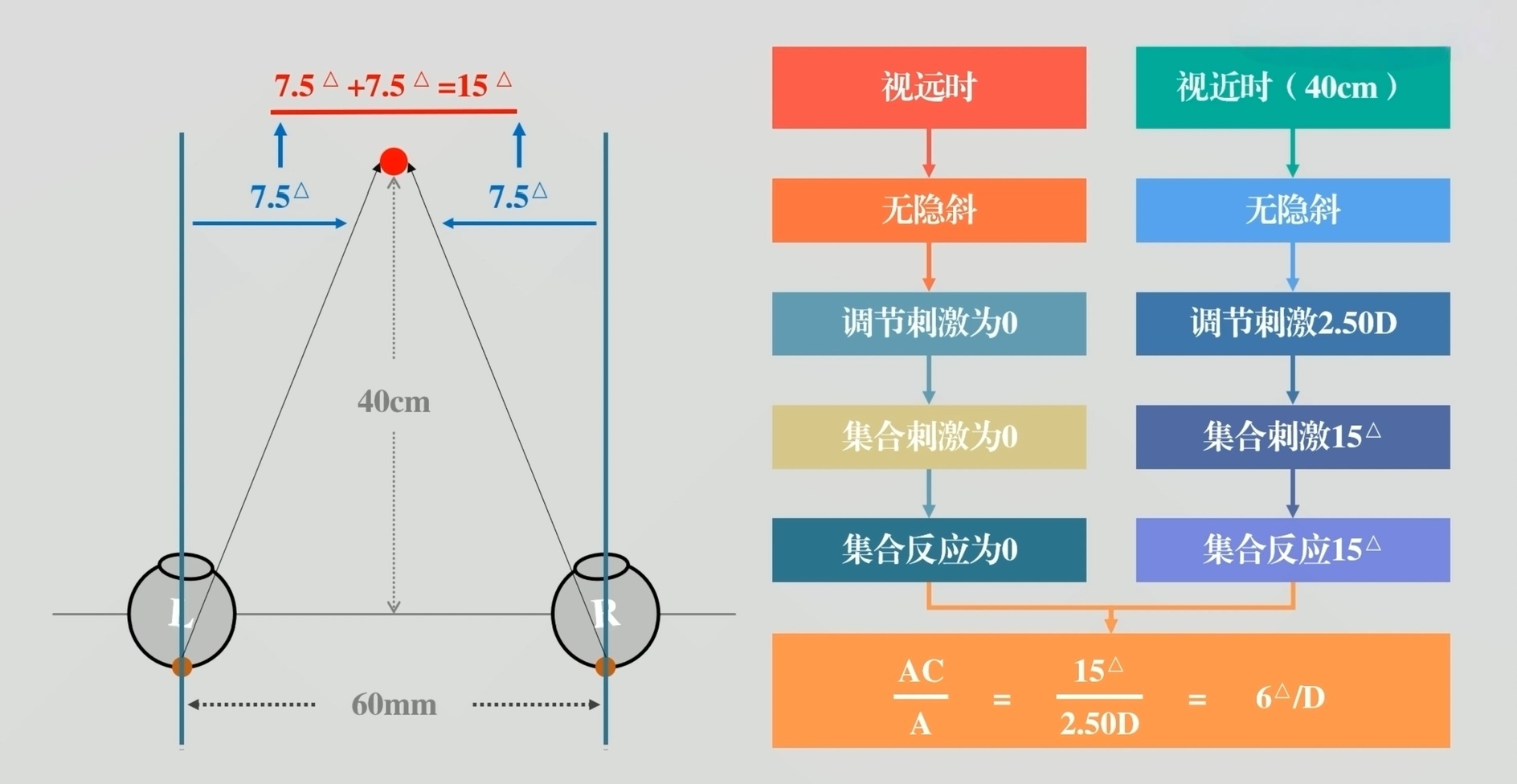

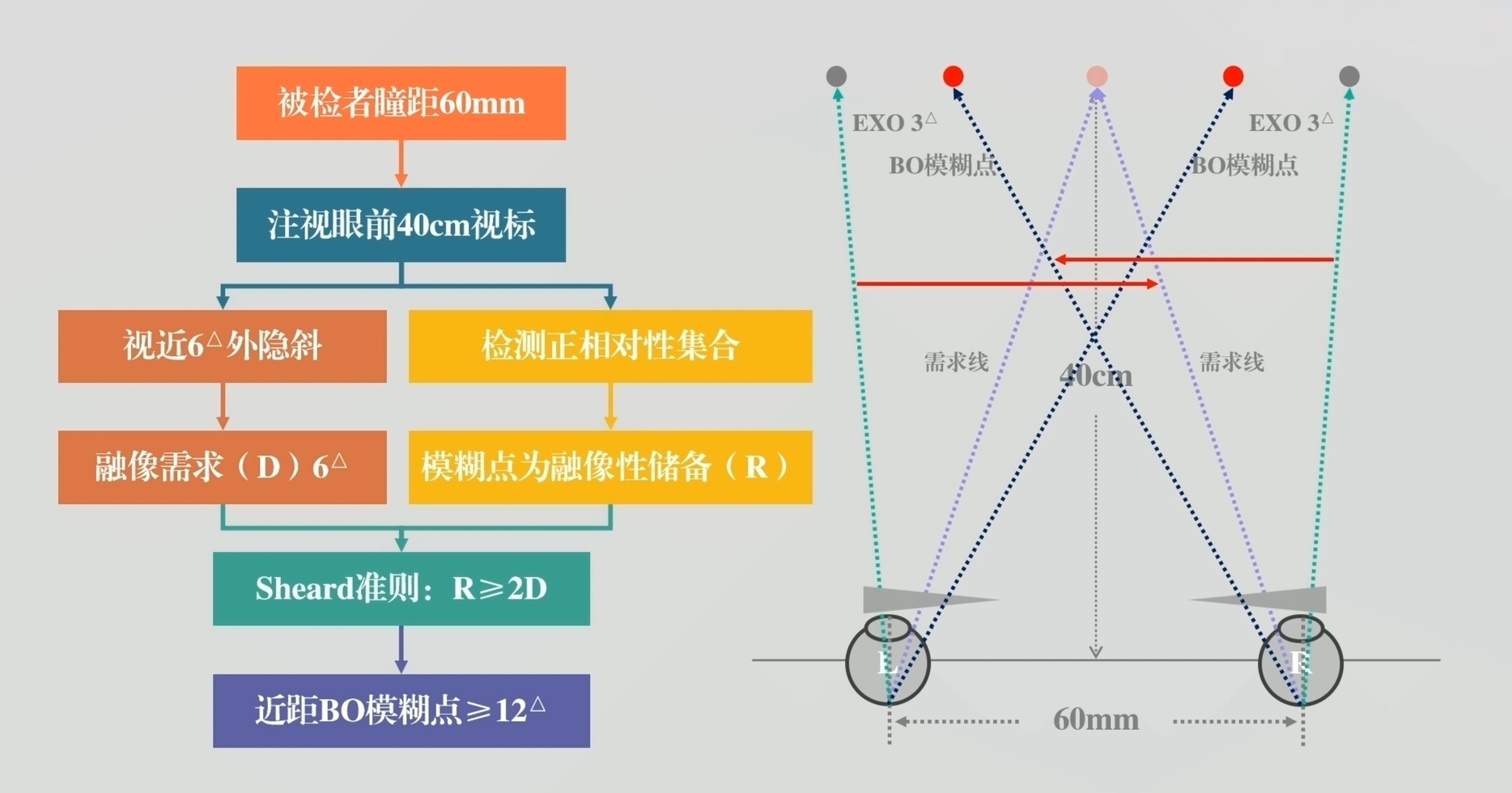

我们假设一个人瞳距60mm,远近均无隐斜,观察40cm视标,在理想状态下看他的AC/A:

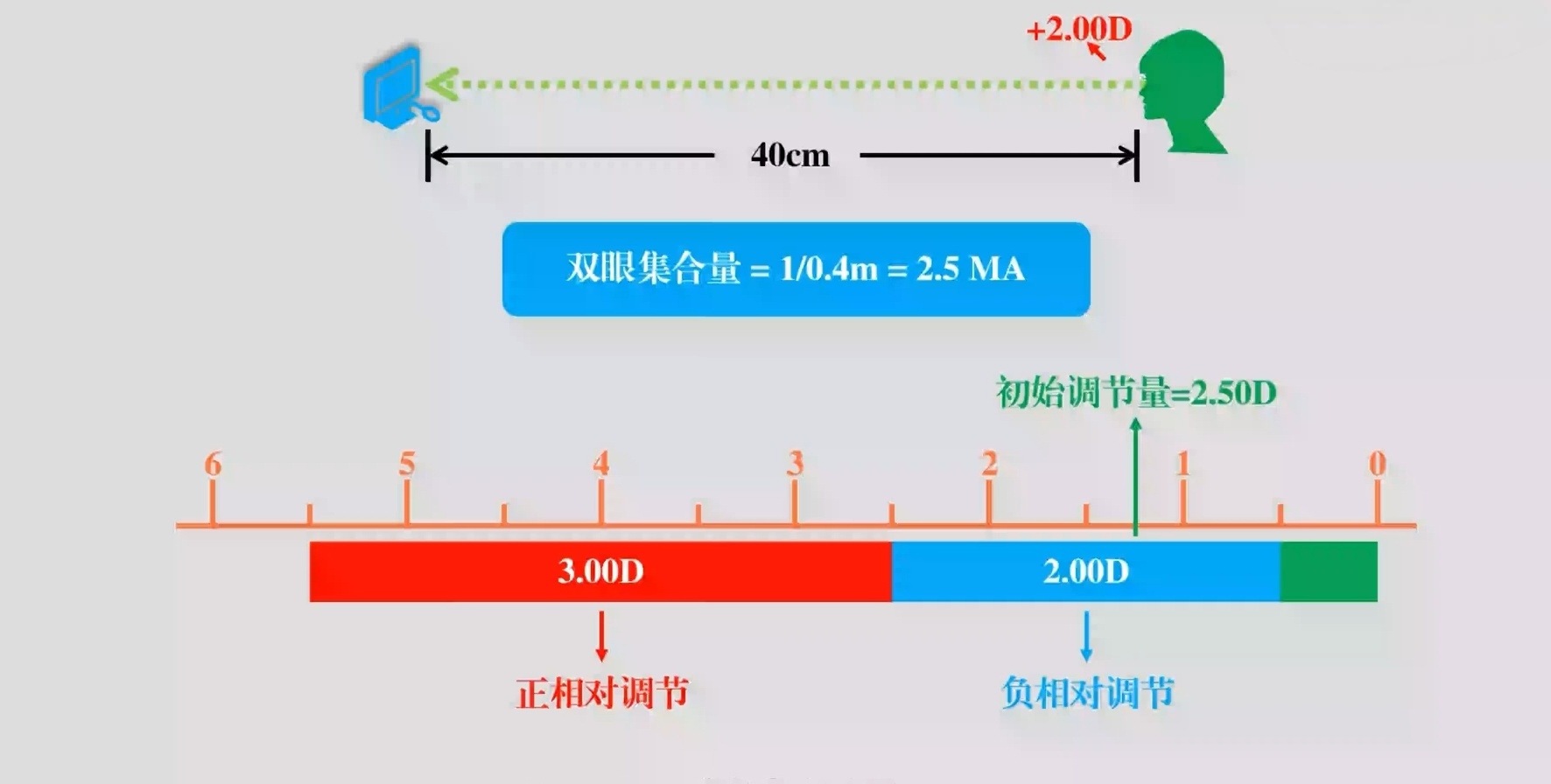

调节刺激:1/0.4m=2.50D

集合刺激:6cm/0.4m=15△

此时,他动用了2.5D调节,这2.5D调节带动了15△集合,他的AC/A就是15△/2.5D=6,也就是“每动用1D的调节,带动6△的集合”。

需要注意,这个例子完全没有考虑隐斜,而完全没有隐斜的人极少极少,因此计算AC/A时看远看近的隐斜时必须要考虑的。

AC/A的计算

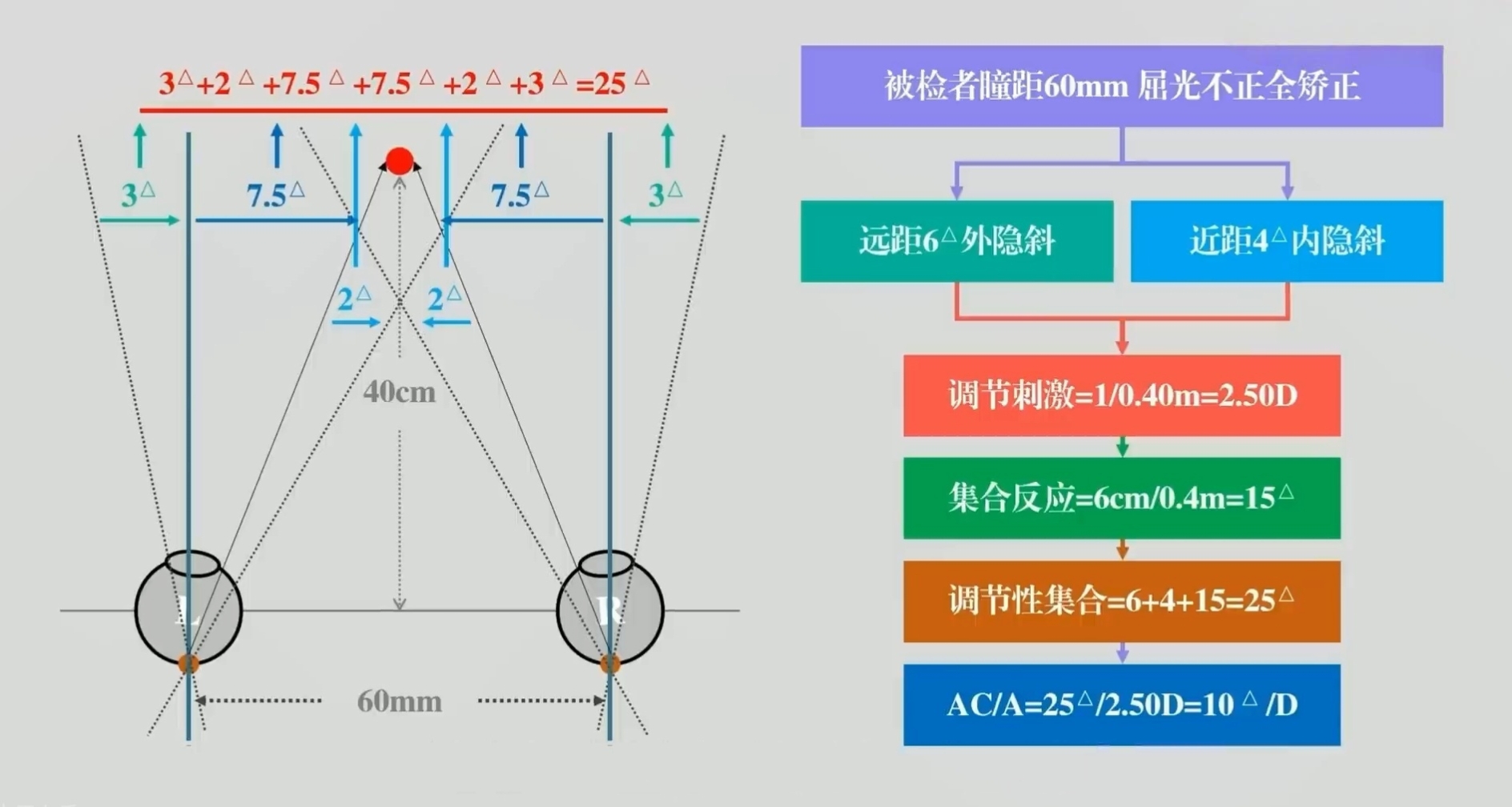

例1:

假设被检者瞳距60mm,屈光全矫,远距隐斜为6△BI,近距隐斜为4△BO,注视40cm视标。

这时,被检者的调节为2.50D,眼位要到达内隐斜位置,则需要在固定的15△集合反应上再多克服远距的“更远”的外隐斜和加上近距的内隐斜,也就是15△+6△+4△一共25△。所以,被检者的AC/A应该是25△/2.50D=10。也就是说,他每动用1D调节,则可以联动10△的集合运动。

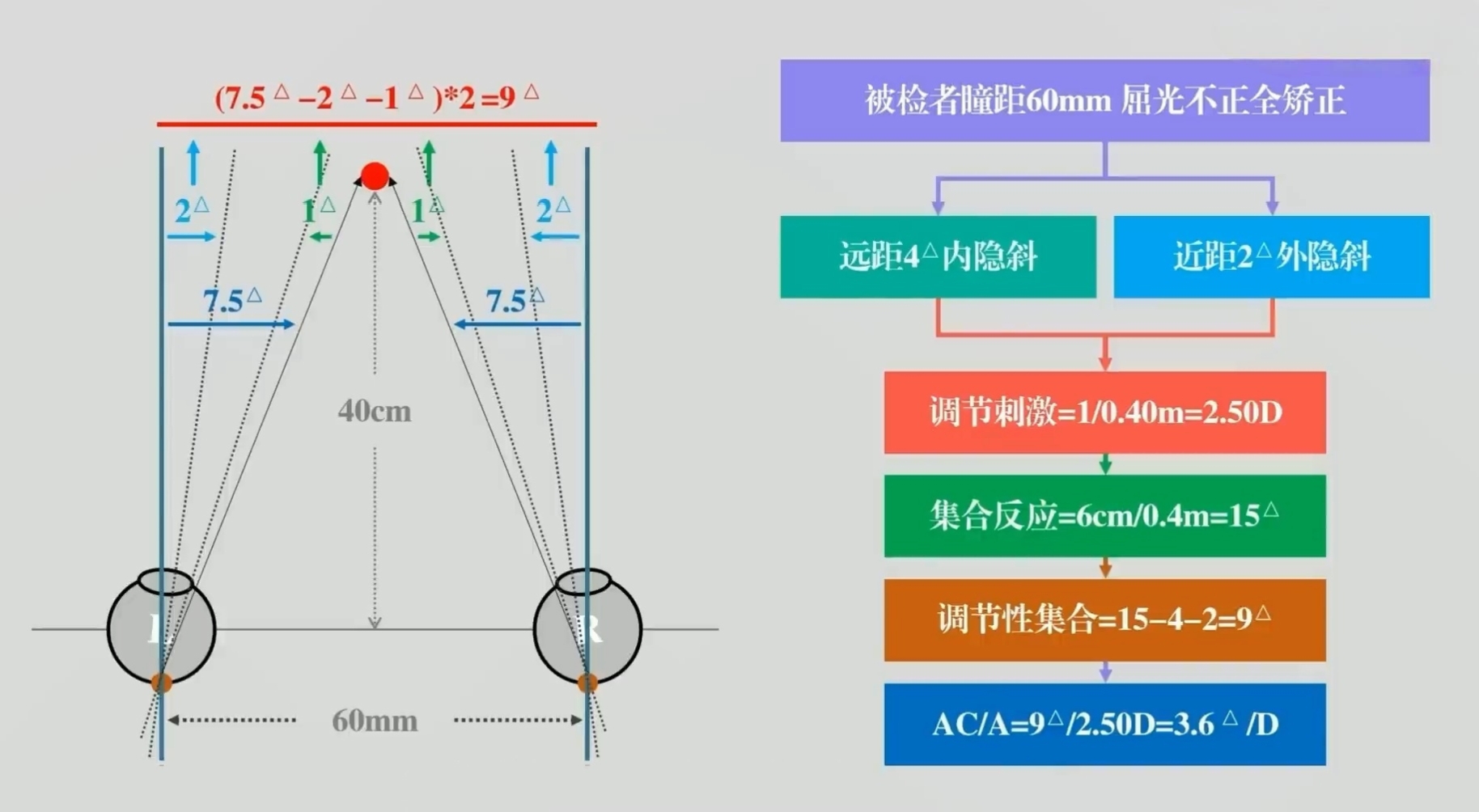

例2:

假设被检者瞳距60mm,屈光全矫,远距隐斜为4△BO,近距隐斜为2△BI,注视40cm视标。

这时,被检者的调节为2.50D,眼位要到达内隐斜位置,则仅需在固定的15△上减去“更近”的远距内隐斜和减去近距外隐斜,也就是15△-4△-2△=9△,他的AC/A应为9△/2.5D=3.6。也就是说,他每动用1D调节,则可以联动3.6△的集合运动。

我们将以上作图计算,其内隐斜计为正,外隐斜计为负,省略到数学换算和简化,可得公式:

AC/A=瞳距(cm)+(近距隐斜-远距隐斜)/2.50

AC/A的意义与应用

之前说过AC/A是极其重要并且极其具备实践意义的,具体可以表现在如下几个方面:

①参考判断调节性内斜视的类型:

调节性内斜视可以分为两种,一种是屈光性调节性内斜视,这种内斜视是由未经矫正的远视度数引起的,在中高度远视的儿童身上常见,它的AC/A是正常或接近正常的。所以,在佩戴准确度数的矫正眼镜后,内斜视会消失。

另一种是非屈光性调节性内斜视,它也可能伴随一定的远视度数,但斜视原因与远视无关,它表现为AC/A的值很高,过高的AC/A引起了过高的集合,导致内斜视。

通过对比AC/A的值,就可以参考判断调节性内斜视的类型。在实际工作中,还需要结合其他指标综合判断。

②为配镜处方提供参考:

对于近视远视是否应该及时配镜,有参考意义。

a.针对近视:

很多孩子近视以后因为父母的固执己见,或者自己觉得不方便,不美观,不愿意戴镜矫正,此时检查时我们会发现,其在看近时有外隐斜,并且AC/A偏低。那么我们可以基本判断其外隐斜有发展为外斜的可能性。

b.针对远视:

也是由于很多孩子不戴镜,检查时若发现在看近时有内隐斜,并且AC/A值偏高,那么我们可以基本判断其内隐斜有发展为内斜的可能性。

c.针对低AC/A的人群,由于其调节联动的集合量比较少,所以改变配镜处方对隐斜的影响也较小;相反,针对高AC/A的人群,因为调节联动的的集合大,那么改变处方对隐斜影响也大。

③参考分析视功能异常:

视功能分析当中,AC/A是一项重要的指标。在后面的笔记会有。

高AC/A一般对应的是“集合过度”和“散开过度”,低AC/A一般对应的是“集合不足”或“散开不足”。

评论区